アクアポニックス「いのちの湧水(いのちのいずみ)」

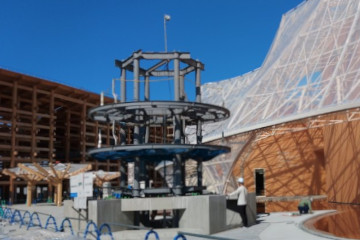

2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)「大阪ヘルスケアパビリオン」前に、子どもたちに自然界におけるサステナブルな循環の大切さを伝えるとともに、SDGs達成への貢献をめざす取り組みのひとつとして、アクアポニックスを展示しました。

当社は「アクアポニックス展示共同企業体」4社の代表企業として大阪公立大学植物工場研究センター(PFC)と連携し、アクアポニックス「いのちの湧水(いのちのいずみ)」の設計・建設を担当しました。会期中は展示運営にも協力し、多くの来場者にご覧いただきました。

アクアポニックスとは

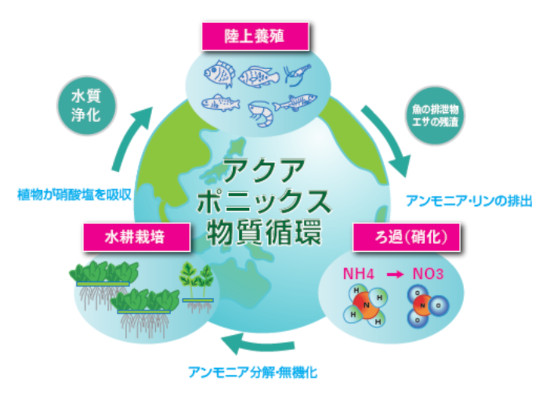

アクアポニックスとは、水産養殖「Aquaculture」と水耕栽培「Hydroponics」を融合させた持続可能な循環型農業生産システムです。

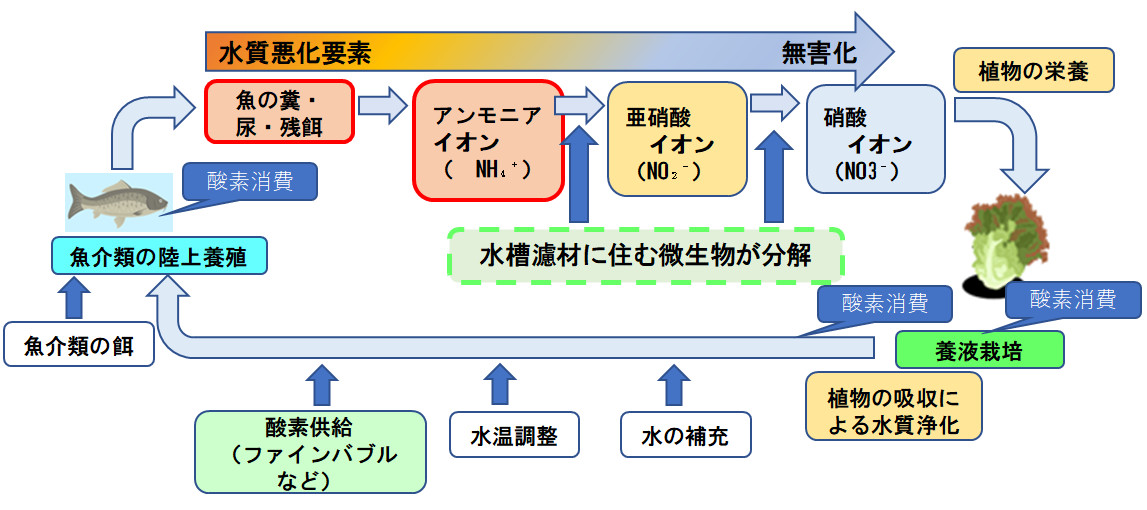

90%の節水と物質循環(魚からアンモニアの排泄、微生物による硝酸塩への分解、植物の栄養素として吸収、浄化された水)による高効率の食料生産が可能となります。

SDGs社会の実現に向けた貢献・1

地球規模での気候変動による異常気象や砂漠化の進行、紛争や経済ショックによって食料や水の危機が進んでいます。

循環型農業生産システムであるアクアポニックスは21世紀の食料・水問題の解消に貢献します。

SDGs社会の実現に向けた貢献・2

マグロをはじめとするサバ科魚類など、商業的に重要な水産資源の激減が、乱獲や生態系の破壊、そして気候変動などの影響により引き起こされています。

陸上養殖システムであるアクアポニックスは21世紀の海洋資源の保全に貢献します。

アクアポニックスの概歴

| 1970年代 | アクアポニックスという用語が誕生 |

| 1980年代 | アメリカで研究が本格化 |

| 1990年代 | アメリカ、カナダで商業展開 |

| 2000年代 | オーストラリア、イギリス、イスラエル等で商業展開 |

| 2010年代 | わが国でも研究開発が端緒に付く 中庸以降わが国でも先進企業が創立 |

| 2020年代 | わが国でも大型プラント等の商業展開が始まる |

追記:1000年ほど前に、アステカ族が、「チナンパ」と呼ばれる”浮き島”上で植物を育てる技術を生み出し、これがアクアポニックスの原型と言われており、日本語では「浮き畑」と呼ばれています。

アクアポニックスの形態

アクアポニックスの形態としては、水耕栽培部分がハウスあるいは太陽光型植物工場からなるもの、完全閉鎖系の人工光型植物工場からなるものがあります。

現在では、家庭用栽培キッズも販売されています。

アクアポニックス「いのちの湧水」の仕組み

「いのちの湧水」での物質(有機物)循環の仕組み

アクアポニックス「いのちの湧水」では、水槽内の水質汚染の原因となる魚介類の排泄物とエサの残渣が微生物によって分解され、それが植物が吸収しやすい栄養素になります。

その栄養素は植物に吸収され、水質が改善された水が再び水槽に戻ります。

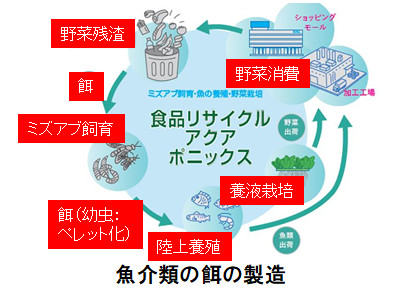

魚介類の餌は、野菜等の食品残渣を用いて飼育するアメリカミズアブの幼虫から製造することによって食品リサイクルが達成できます。

栽培植物と養殖魚類等の組み合わせ

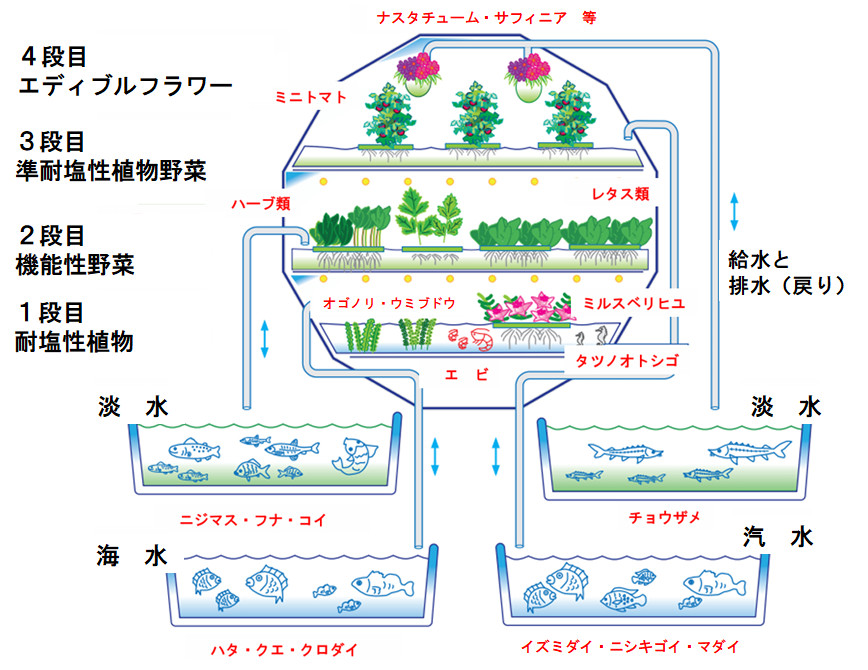

1段目の栽培棚

1段目は海水と耐塩性植物の組み合わせです。

2段目の栽培棚

2段目は淡水と機能性野菜の組み合わせです。

栽培トレーは見学者が見やすいように傾斜をつけた専用のトレーを使用します。

栽培トレーはモーターローラーで水平方向に移動させます。移動時は給排水を自動閉鎖します。

3段目の栽培棚

3段目は汽水(河口部の塩分濃度の低い海水)と準耐塩性植物(ミニトマト)の組み合わせです。

魚類は淡水魚と海水魚の同時養殖にチャレンジしています。

栽培トレイは2段目と同様、見学者が見やすいように傾斜をつけた専用のトレーを使用します。

ミニトマトは塩分ストレスを掛けることによって糖度を高めることができます。

4段目の栽培棚

4段目は淡水とエディブルフラワーの組み合わせです。

ハンギング方式(吊り下げ式鉢植え)によりエディブルフラワーを展示します。

養液はドリップ方式で供給します。

装置の全体像

装置の特徴

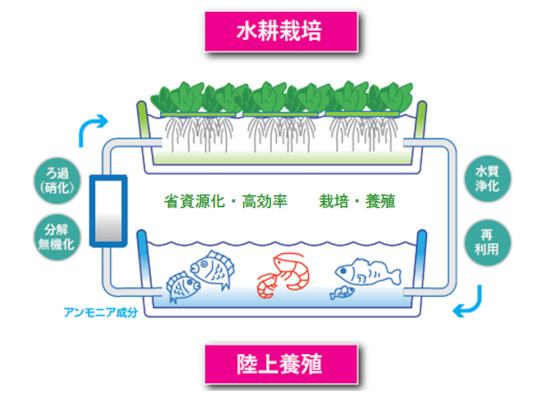

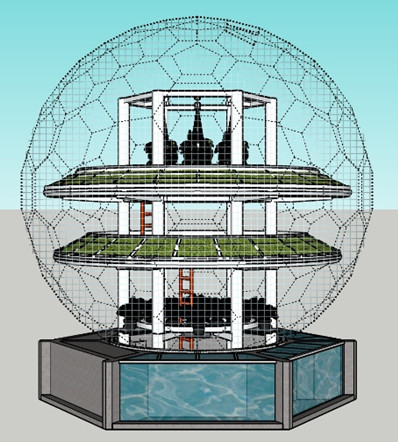

アクアポニックス「いのちの湧水」は6角形のコンクリート製基礎の上部に魚養殖用の4個の水槽を配置し、その上部に3層の水耕栽培棚とハンギング式栽培装置を設けています。

球体外殻は地球をイメージしたガラスドームとしています。

ガラスドームの構造

ガラスドームは、ジオテックフレーム構造(トラス構造・リトアニア製)を採用し、表面をガラスで構成することで球体内を見やすくしています。

ガラスはアグリガラス(赤外線カットフィルター)を採用し、赤外線をカットすることで夏の昇温を抑制します。また天窓も設け、自然換気を行います。

魚類展示水槽の特徴

水槽(容積約2.5㎥)は背面側に配管や配線の接続を集約し、上部に蓋を備えます。

底部に濾過層を持ち、微生物による排泄物や残餌の分解が行われます。

底部には水温調整のための熱交換パイプとファインバブル発生器を配置します。

機械室にバックアップ用の水温調機及び殺菌装置を準備し、状況に応じた飼育環境の適合化を行います。

環境制御

気温制御

ガラス球体内部の気温制御(20~28℃)については、冷水(9~11℃)の供給を受け、その冷水をファンコイルユニット(FCU)を使用することによりガラス球体内部の温度変化を制御します。

Iot等を活用した環境制御システム

アクアポニックスのような循環型農業生産システムでは、水耕栽培の室温、二酸化炭素濃度、照度等のデータをセンシングし、養殖部の水温、PH、DO、塩分濃度等のデータをセンシングし、スマホやPCを用いて手動や自動によって一元的に管理します。

デジタルサイネージ

アクアポニックス「いのちの湧水」のコンセプトを子どもにもわかりやすく伝えるために、栽培している野菜の生育や養殖している魚介類の生息状況、栽培装置などを説明するソフトウェアを開発し、デジタルサイネージの映像やスマートフォンで閲覧できるようにします。

工事の様子